Non è certo un portento di eloquenza, un architetto di leziosi e contorti periodi involuti a doppio senso, né è particolarmente virtuoso nel difendere i propri princìpi di estetica e né tanto meno è uno di quegli ispidi provocatori la cui arte per lo più consiste nel saper scegliere l’eccentricità e la stravaganza più idonee a riempire della propria immagine teleschermi e carta stampata. La laconicità di Daniele Aletti — artista posato e austero, di origine bergamasca e tuttora radicato nella lingua e nella cultura italiana benché nato e cresciuto in Svizzera – è perfino contagiosa: succede pure a me, standogli vicino, di cominciare ad allineare con ostinazione semplici proposizioni principali, e nemmeno le temute lunghe pause fra di esse riescono più ad infastidirmi.

Ma che cos’ha a che fare con la scultura questo suo ascetismo linguistico? — Apparentemente poco, proprio come il fatto che fra gli artisti da Daniele Aletti preferiti e attentamente studiati per anni ed anni, non ve ne sia neanche uno i cui lavori abbiano la più pallida somiglianza con le sue sculture, in un primo momento potrebbe sembrare una mancanza di coerenza. Andando al fondo però, ogni cosa ha una semplice spiegazione.

L’uso che Aletti fa del suo linguaggio — anzi: delle sue due lingue — ricorda il suo modo di scegliere la pietra, il modo di scolpirla, di trattarla, di intuirne le potenziali forme, quindi di scovarle e metterle a nudo; e tutto ciò scaturisce da un impeto artistico profondamente coerente, onesto e originale. Se nell’esprimere un qualsiasi concetto l’artista è solito astenersi da ogni sorta di manierismo verbale, attendendo invece di trovare il vocabolo più indovinato, la formulazione più limpida, la frase lapidaria, libera da inutili involucri e zavorra, nel lavorare la pietra egli è forse più ponderato ancora.

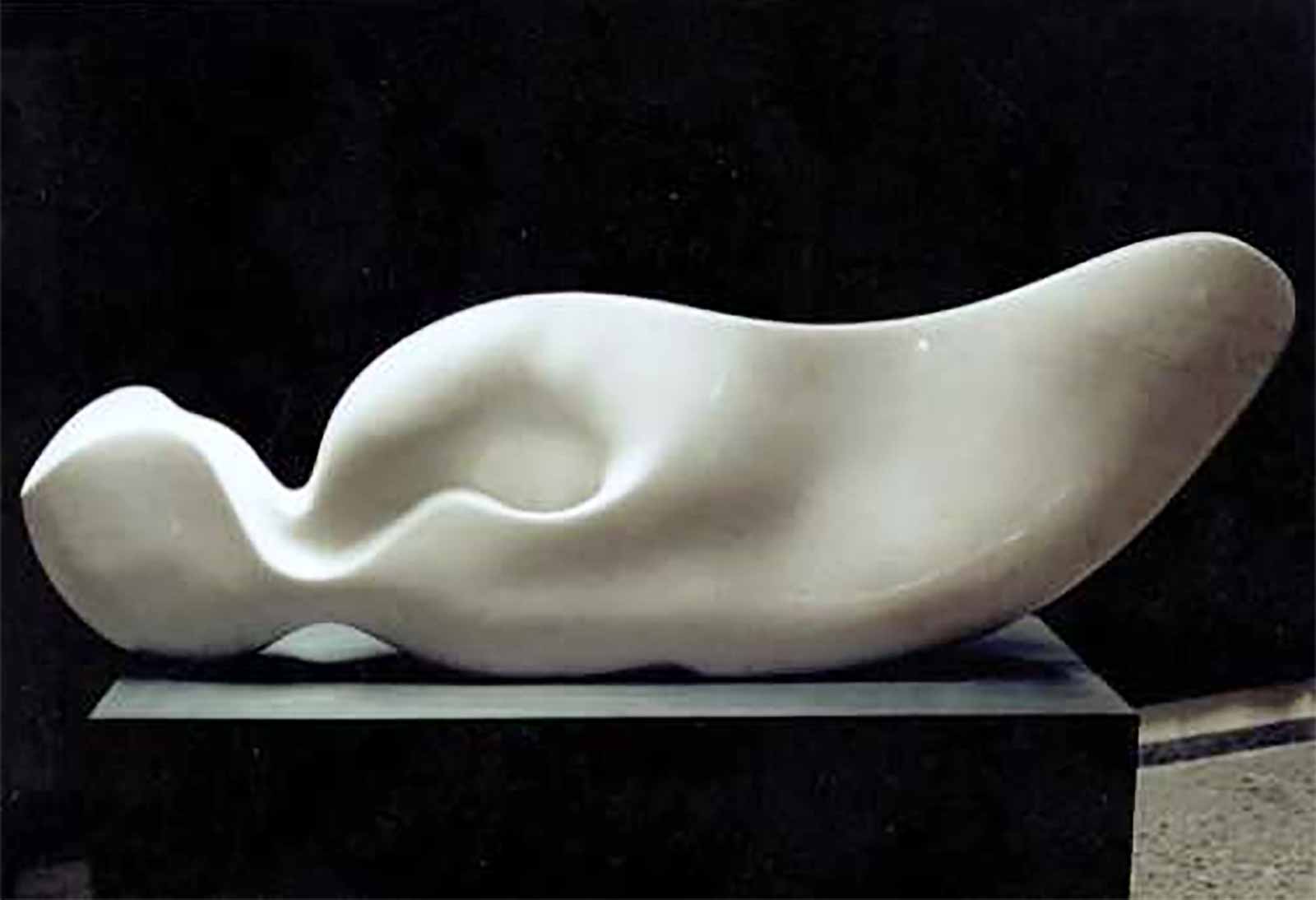

Fra gli scultori svizzeri contemporanei sono in molti a sostenere che la pietra non dev’essere considerata come un semplice materiale amorfo a cui imporre un’idea nata senza tener conto delle sue particolarità. Aletti non dissente, ma precisa (quindi insegna, poiché senza ostentare troppa convinzione riesce pur sempre a convincere): questa massima viene quasi sempre fraintesa. Rispettare le caratteristiche della pietra non significa che di una pietra pesante, dura e ruvida si debba per forza esaltare l’idea della pesantezza, della durezza e della ruvidità. Tutt’al contrario: ciò che maggiormente val la pena scovare e sublimare sono proprio le prerogative meno evidenti. La pietra non solo ha una sua struttura materiale, ma ha anche una sua storia, e di questa sua storia, a partire dal momento dell’impatto con l’artista, vengono a far parte anche il pensiero e la percezione di questi. Lo spirito dell’artista diventa inscindibilmente parte della pietra, prima ancora che essa diventi scultura. Le forze della natura, che durante i millenni hanno forgiato sia la struttura microscopica che quella macroscopica di un masso, trovano una continuazione nella mano dello scultore, che per il momento sarà come un’ultima annotazione in un lungo curriculum.

L’idea dell’imponderabile, l’idea della morbidezza, del movimento, della metamorfosi, della trasparenza, addirittura l’idea del fuoco, dell’aria, dell’acqua — da questo punto di vista — sono parte intrinseca della pietra e della sua storia. L’idea dello stupore, dell’erotismo, della speranza, dell’angoscia vengono ad aggiungersi nel momento in cui la pietra comincia a dialogare con l’artista; e finalmente — anticipando la percezione dell’osservatore — affiora l’idea dell’incertezza, della connivenza, della divergenza, della propensione o del rifiuto.

È tramite questo modo di lettura che il linguaggio disadorno di una scultura apparentemente ermetica e introversa come quella di Aletti, riesce a diventare poesia e pregnanza, anzi: riesce a suggerire racconti, parabole, enigmi e — affinché non cada nell’oblio assoluto un aspetto che in questa breve presentazione, purtroppo, viene trascurato – degli scherzi deliziosi, perché dall’opera di Aletti, sotto voce e con moderazione, ma con la costanza di un bordone, risuona una nota di raffinato umorismo.

Certo che con tanto ritegno Aletti un rischio lo corre: la sobrietà rischia di esser considerata come povertà d’idee. E non tarderanno a sollevarsi le voci di coloro che confondono semplicità con incapacità, o di chi taccerà di superbia, se non addirittura di ignoranza dell’arte contemporanea, il rifiuto di Aletti di accodarsi a mode e movimenti. È un pericolo di cui l’artista – così ci è parso di capire – è pienamente consapevole. Ma difficilmente ciò lo indurrà a desistere dalla sua costante e tenace ricerca di pensieri e concetti errati (anche propri) da smascherare. Su questo non ci sono dubbi; come avrebbe altrimenti potuto nascere quel gesto artistico di così rara bellezza intitolato «Venus»?