Nummer 21:

Ein interessantes Phänomen, das für Linguistinnen und Linguisten ein nützliches Werkzeug ist, ist der so genannte ‹Hyperkorrektismus›.

Die Sprachen verändern und entwickeln sich IN ihrer Anwendung und DURCH ihre Benützerinnen und Benützer. Benützerinnen und Benützer passen die Sprachen nach und nach den sich ändernden Bedürfnissen an, tun dies aber meistens nicht planmäßig und vorsätzlich, schon gar nicht professionell; das heißt: für die wenigsten ist die Entwicklung, Veränderung und Anpassung der Sprache Hauptanliegen und Haupttätigkeit. Die meisten Veränderungen vollziehen sich außerhalb des Bewusstseins der Sprachanwenderinnen und -anwender. Dennoch haben alle Sprecherinnen und Sprecher einer Sprache viel tiefere und genauere Kenntnisse der benützten Sprache, als ihnen bewusst ist. Diese unbewussten Kenntnisse nennt man dann Sprachgefühl. Das kennen wohl alle: ‹Ich bin mir sicher, dass man so sagen muss und nicht so, obwohl ich nicht sagen kann, warum.›

Der Hyperkorrektismus ist das Phänomen, das Sprecherinnen und Sprecher dazu veranlasst, eine Sprachregel auch dort anzuwenden, wo sie gar nichts zu suchen hat, was dann zu einem Fehler führt.

Wenn französischsprachige Kinder beim Konjugieren des Verbs ‹dire› im zweiten Plural ‹vous disez› und bei ‹faire› ‹vous faisez› sagen, ist es nicht so, dass sie vergessen hätten, eine Regel anzuwenden, sondern dass sie eben eine Regel dort anwenden, wo sie sie ausnahmsweise nicht anwenden müssten, denn ‹vous dites et vous faites› sind Ausnahmen, die selbstverständlich ihre Begründung, Erklärung und Berechtigung haben — aber eben: Ausnahmen, die die Regel aufheben.

Das passiert aber nicht bloß Kindern. Viele Hyperkorrektismen haben sich in verschiedenen Sprachen vollkommen etabliert und gelten als korrekte Form: Das H im englischen ‹Author› (Autor), im französischen ‹huile› (Öl) sowie im ‹Mammuth› ist hyperkorrekt, also schlicht falsch, aber ein erfolggekrönter Irrtum.

Zum Glück waren im Italienischen gewisse verbreitete Hyperkorrektismen nicht (oder wenigstens noch nicht) so erfolgreich: ‹la Merica› statt ‹l’America›, ‹analisi› wegen der I-Endung für einen Plural zu halten und dazu den nicht existirenden Singular ‹analise› zu erfinden, ‹mano› (Hand) wegen der O-Endung für ein männliches Wort zu halten, was dann zu linguistischen Folterungen führt wie ‹Che bei mani che hai!› (Statt: Che belle mani che hai!)

Ich denke, dass nun klar ist, was ein Hyperkorrektismus ist. Damit es aber doch noch etwas Vergnügliches gibt, zum Schluss noch ein lustiges Beispiel: Im löblichen Bestreben, sich stets genderkorrekt auszudrücken, geben Frauen gelegentlich an, sie seien im Zeichen der Wasserfrau oder der Schützin geboren. Die Tierkreiszeichen heißen ‹Wassermann› und ‹Schütze›, nicht ‹Wasserleute› und ‹Mitglieder des Schützenvereins›! Mich würde interessieren, was diese Frauen angeben würden, wenn sie im Mai geboren wären. — Um meinerseits gendergerecht zu sein und bei der Astrologie zu bleiben, will ich erwähnen, dass auch Männer gelegentlich ein ähnliches Problem mit den Tierkreiszeichen im Plural haben: Die Fische sind als zwei Fische ein Sternzeichen und die Zwillinge ebenso. Jemand ist also Fische (Plural!) und nicht Karpfen, Dorsch oder Kabeljau als Sternzeichen. — Dass ein im September Geborener gesagt hätte, er sei im Zeichen des Junggesellen zur Welt gekommen, habe ich indessen noch nie gehört.

Nummer 22:

Dieses Amuse-Bouche ‹brennt mir auf den Nägeln›! Es ist schon seit Tagen fast fertig, aber es kommt mir immer wieder etwas dazwischen, sodass ich es vielleicht nicht rechtzeitig…

Nein. Das ist kein gutes Beispiel, denn ich habe keinen Auftrag für meine linguistischen Häppchen, mithin gar keinen Zeitdruck. Ich muss sie nicht zu einem bestimmten Datum veröffentlichen und werde nicht einmal gefeuert, wenn ich gar nichts poste. — Was aber einige irritiert haben könnte, ist etwas anderes: «AUF den Nägeln? Sagt man denn nicht UNTER den Nägeln?»

Nein! Man sagt AUF den Nägeln! Genauer wäre: auf dem Nagel. — Zunächst einmal die Belege: ‹die kertz is vff den nagel gebrant› (1539), ‹Die kertz ist auff den nagel verbrant› (1541), ‹Ein kertz ist mir auff den nagel gebrandt› (1649), ‹ein liecht, was uns uff den nagel brennet› (1651), ‹das liecht, was mir zimlich auff den nagel gebrandt war› (1658). — Es gäbe noch unzählige weitere Einträge, doch diese reichen wohl vorerst aus, zumal die ersten Beispiele für die Präposition ‹unter› erst Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts auftauchen, zu einer Zeit also, als kaum jemand mehr wusste, worauf die Wendung eigentlich anspielt.

Die Geschichte der Wendung: Es war schon vor der Verbreitung der elektrischen Beleuchtung möglich, einen Arbeitsplatz so zu beleuchten, dass man auch nachts arbeiten konnte. Einen großen Raum wie eine Druckerei die ganze Nacht in allen Winkeln zu erhellen, blieb indessen auch nach der Erfindung der Glühbirne lange Zeit undenkbar. Wenn ein Buchdrucker mit der korrigierten Druckfahne von seinem beleuchteten Pult in die dunkle Setzerei ging, um die falschen Lettern auszutauschen, brauchte er sowohl etwas Licht als auch freie Hände. Eine kleine Kerze auf dem linken Daumennagel genügte (bei Linkshändern auf dem rechten), um den spiegelverkehrten Bleizeilen im Setzkasten entlangfahren, mit dem Haken die falschen Buchstaben herausziehen und die richtigen einsetzen zu können. Wenn das kleine Licht verbraucht war, war am Ort schon ein Ersatz bereit. Kein Problem: Die neue Kerze an der fast verbrannten entzünden, die alte auspusten, austauschen. Aber das dauerte eine Minute oder zwei, manchmal sogar drei. Und wenn die Zeit drängte, ein ungeduldiger Kunde anderntags sein Druckerzeugnis abholen wollte, die Kerze fast verbraucht war und der Setzer nur noch ein paar wenige Korrekturen vorzunehmen hatte, geriet er in ein Dilemma: Zwei oder drei Minuten lang unterbrechen für den Kerzenwechsel, um dann fünfzehn Sekunden mit der neuen zu arbeiten, oder schneller arbeiten, um in bloß zehn Sekunden ganz fertig zu sein? Die erfahrenen, routinierten Drucker schätzten die Situation meistens richtig ein, doch wenn die Zeit sehr knapp wurde, konnte die Arbeit ab und zu schon zu einem verbrannten Nagel führen. — Die Drucker benützten zwar zum Zweck fast alle eine Art Ring oder Fingerhut mit einer Fassung für die Kerze, aber diese Vorrichtung war aus Metall, und wenn die Kerze niedergebrannt war, schützte auch sie nicht vor einem schmerzenden Daumennagel.

Aber selbstverständlich darf man sich auch auf den Standpunkt stellen, dass man die Wendung so verwenden will, wie sie sich nun mal eingebürgert hat, da ihre Herkunft den meisten sowieso unbekannt ist. Schließlich sagen wir ja Bleistift, auch wenn es sich seit Jahrhunderten um einen gänzlich bleifreien Graphit-Ton-Fett-Wachs-Stift handelt.

Nummer 23:

Zu Martin Luther kann man nur ein zwiespältiges Verhältnis haben: Für seinen Mut, sich gegen den Papst und gegen die römische Kurie aufgelehnt zu haben, verdient er größte Anerkennung, obwohl er sich dann kaum besser aufgeführt hat als der Pontifex; für seine unverhohlene Frauenverachtung und für den mit Eifer betriebenen und geschürten Judenhass indessen wäre er mit ein paar Jahren härtester Zwangsarbeit im Dienste der Allgemeinheit meines Erachtens noch sehr milde bestraft. Ein unbeschreiblich großes Verdienst wird ihm hingegen niemand absprechen: In einer fast dreißigjährigen Arbeit übersetzte er zunächst das Neue Testament (1522), dann die ganze Bibel (1534) mit letzten Korrekturen (1545). Dieses ohnehin titanische Unterfangen war aus sprachhistorischer Sicht umso bedeutsamer und kostbarer, als er zum Zweck die deutsche Standardsprache überhaupt erst erschaffen musste! Eine fränkische, bayrische, hessische oder schwäbische Bibel hätte man nicht in allen Teilen des deutschsprachigen Raums lesen und verstehen können. So erfand er mittels seiner außerordentlichen Sprachbegabung eine unfassbare Fülle an Wörtern und Wendungen, die allgemein verständlich waren und die noch heute einen großen Teil der deutschen Hochsprache ausmachen.

Obwohl Luther davon nichts wusste, hatte er jedoch einen Vorläufer. 1200 Jahre vor ihm übersetzte im heutigen Bulgarien ein Bischof namens Wulfila (fast) die ganze Bibel ins Gotische und erschuf damit das älteste Schriftdokument in einer germanischen Sprache. Für die Sprachwissenschaft hat das Werk einen immensen Wert — vergleichbar mit dem Stein von Rosetta. Wie Luther musste auch Wulfila eine Hochsprache erschaffen. Doch damit nicht genug: Er musste zuerst aus dem griechischen Alphabet, aus den Runen und aus selbst kreierten Buchstaben eine Schrift entwickeln, die für das Niederschreiben der gotischen Sprache taugte.

Während die Luther-Bibel ein wahrer Bestseller war, wurde zu Lebzeiten Wulfilas von dessen Bibel wahrscheinlich keine einzige Abschrift erstellt. Die ganze Arbeit hatte sich der fromme Mann allein für sich selbst gemacht. Das lag natürlich daran, dass bei den Goten nur Mönche lesen konnten — und Mönche konnten viel besser Latein als Gotisch.

Hier ein Auszug aus Wulfilas Bibel. Könnt ihr ihn erkennen? Ich finde es erstaunlich, wie viel man von diesem 1700 Jahre alten Text ohne spezielle Ausbildung noch verstehen kann.

Atta unsar thu in himinam

Weihnai namo thein

Qimai thiudinassus theins

Wairthai wilja theins

Swe in himina jah ana airthai

Hlaif unsarana thana sinteinan

Gif uns himma daga

Jah afleet uns thatei skulans sijaima

Swaswe jah weis afleetum

Thaim skulam unsaraim

Jah ni briggais uns in fraistubnjai

Ak lausai uns af thamma ubilin

Unte theina ist thiudangardi

Jah mahts jah wulthus in aiwins

Amen

Übrigens: das erste Wort im Text — das Gotische ‹atta› für Vater — lebte noch bis vor wenigen Jahrzehnten in einigen schweizerischen Dialekten fort: ‹dr Ätti› für den Vater und der ‹dr Grosätti› für den Großvater waren noch in meiner Jugend gebräuchlich.

Nummer 24:

Es kommt nicht selten vor, dass ein Wort aus einem anderen Sprachraum übernommen wird und in der neuen Umgebung so heimisch wird, dass es alle bestehenden Synonyme verdrängt, bis es schließlich nicht mehr als Fremdwort wahrgenommen wird. Wenn dann das Wort gleichzeitig im Sprachraum, aus dem es stammt, ausstirbt, hat man ohne Linguistik keine Chance, seine Wanderung nachzuvollziehen.

Ein Beispiel: Die deutsche und luxemburgische ‹Maus›, Englisch ‹mouse›, Niederländisch ‹muis›, Schwedisch, Isländisch ‹mús›, Dänisch, Norwegisch und Schweizerdeutsch ‹mus› scheint ein verlässliches Zertifikat zu besitzen, um als waschecht germanisch zu gelten; zumal es in den romanischen Sprachen nichts annähernd Ähnliches gibt: Italienisch ‹topo›, Spanisch ‹ratón›, Französisch ‹souris›, Sardisch ‹soriche›, Neapolitanisch ‹súrec’›, Catalanisch ‹ratolí›…

Wenn man jedoch nachforscht, entdeckt man, dass der kleine schnuckelige Nager bereits hieß, wie er heute in Luzern, København, Oslo und Stockholm heißt, als er sich in den Vorratskammern von Pompeji, Herculaneum, Lavinia, Augusta und Bononia vor einem sich anpirschenden CATTUS ROMANUS (römische Katze) verstecken musste, nämlich: MUS!

(mus, muris, muri, murem, mure, mus / mures, murium, muribus, mures, muribus, mures).

Übrigens: Als ich im Gymnasium war und wir Jungs glaubten, stärkere, auffälligere Muskeln würden unsere Chancen bei den Mädchen verbessern, nannte man im damaligen Jugendjargon die Muskeln ‹müüs› (Mäuse). Ich konnte mit meinen Muskeln wahrlich nicht beeindrucken und zudem war ich sowieso allen etwas suspekt, weil ich mich als kauziger Eigenbrötler geoutet hatte, der das allgemein verhasste Latein liebte. — Ich tröstete mich damit, dass ich einer der wenigen war, die wussten, dass ‹musculus› nichts anderes als der Diminutiv von ‹mus› ist.

Nummer 25:

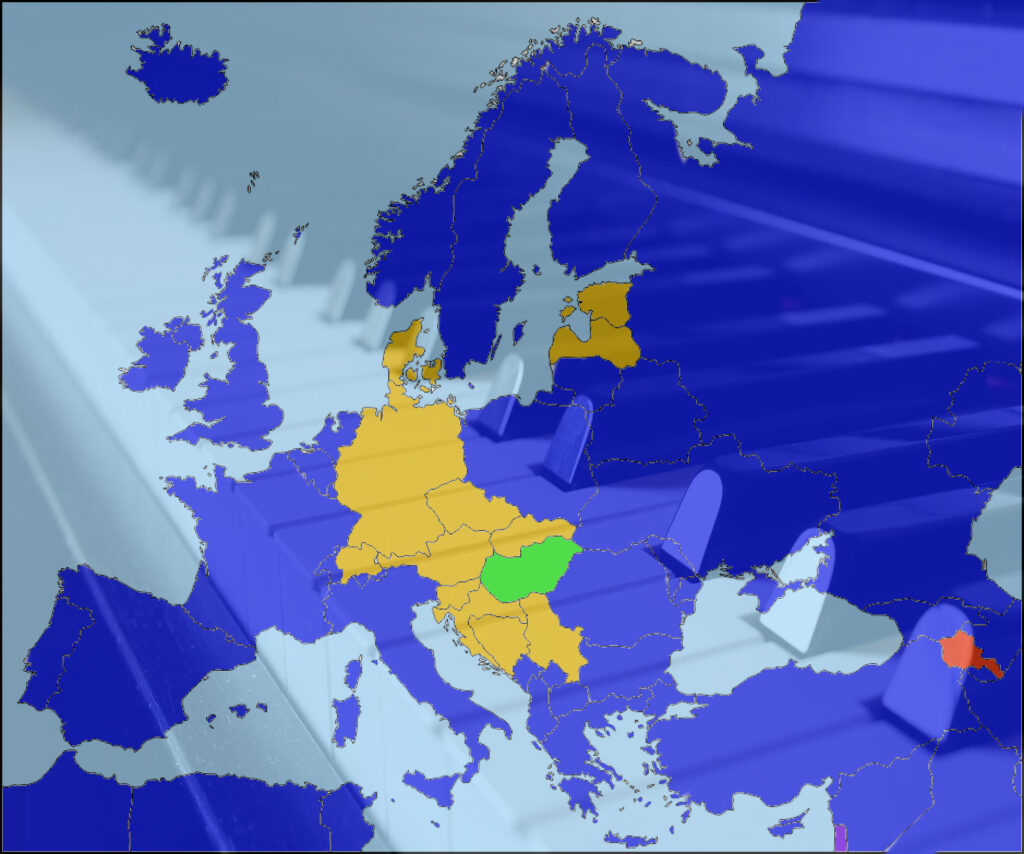

Wie man schon bei andern Wörtern gesehen hat, gibt es auch für das Klavier — ich beschränke mich hier auf Europa, Nordafrika und den Nahen Osten — ein paar wenige Sprachen, die ganz eigene Bezeichnungen haben: Ungarisch ‹zongora›, Ivrit (Neuhebräisch) ‹הַפְּסַנְתֵּר› (hapessaneter) und Armenisch ‹դաշնամուր› (dashnamur).

Der Rest teilt sich auf in den blauen Raum, wo man ‹pianoforte›, ‹fortepiano›, oder schlicht ‹piano› sagt, ab und zu mit einer Endung wie im Baskischen ‹pianoa›, und den ocker-gelben Raum, wo man ‹Klavier› oder ‹klavir› sagt.

Interessant, aber was soll daran die Bouche amüsieren? — Nun, dass das im gelben Bereich übliche Wort aus dem blauen Bereich stammt und das im blauen Bereich übliche aus dem gelben! ‹Klavier› kommt aus dem Französischen ‹clavier›, das vom Lateinischen ‹clavis› (Schlüssel, Hebelchen, Taste) abgeleitet ist und alle Tasteninstrumente bezeichnet (Orgel, Cembalo, Clavichord, Spinett…). Diese Bedeutung hatte das Wort anfänglich auch im Deutschen.Und nun zum ziemlich verblüffenden Pianoforte! ‹Pianoforte› kommt zwar aus dem Italienischen, was nicht sehr erstaunlich ist, aber aus Deutschland und von einem Deutschen. Wie das? — Schön der Reihe nach: Seit langem schon hatten Musikerinnen und Musiker den Wunsch nach einem Tasteninstrument, auf dem man, anders als auf der Orgel oder dem Cembalo, mittels eines unterschiedlich starken Anschlags die Lautstärke variieren konnte. Bartolomeo Cristofori aus Padua baute 1690 eine solche Maschine, die nicht wirklich gut, doch gut gemeint war, und nannte das Instrument ‹arpicembalo che fa il piano e il forte›, wobei ‹arpicembalo› der Name des Instruments war und ‹che fa il piano e il forte› eigentlich bloß eine Beschreibung dessen ist, was die nicht ganz geglückte Maschine auszeichnete oder hätte auszeichnen sollen und wollen. Erst dem deutschen Orgelbauer Gottfried Silbermann gelang es 1726, ein vorzügliches Hammerklavier zu bauen, das er ‹Fortepiano› (in einem Wort) nannte. Fortan wechselten Pianoforte und Fortepiano, den Moden und Kaprizen folgend, ihre Beliebtheit. Die Weiterentwicklung des Klaviers blieb auch nach Silbermann über zwei Jahrhunderte lang fest in deutscher und österreichischer Hand, was der Welt Prunkstücke wie die Bösendorfer und die Steinweg (später Steinway genannt) bescherte. — Erst in den 1970-er-Jahren gelang es Paolo Fazioli als erstem Nichtdeutschen mit seinen atemberaubenden Konzertflügeln manche internationale Bühne zu erobern und Pianistinnen und Pianisten wie Vladimir Ashkenazy, Alfred Brendel, Hélène Grimaud, Friedrich Gulda, Herbie Hancock, Angela Hewitt, Nikita Magaloff, Murray Perahia und Alberigo Tuccillo* zu gewinnen. (*kleiner Scherz; so etwas kann ich mir selbstverständlich nicht leisten. Und: auf solchen elysischen Instrumenten sollen begabtere Hände spielen.)