Was hat das Zaunpfahl-Problem nun mit Pfingsten zu tun? — Das christliche Fest der ‹Ausgießung des Heiligen Geistes›, das am neunundvierzigsten Tag nach Ostern gefeiert wird, ist — wie Weihnachten und Ostern auch — die Aneignung und Umdeutung eines bereits bestehenden Festes. Ursprünglich war es ein jüdischer Feiertag, der sieben Wochen nach dem Passah-Fest gefeiert wurde: Es war ein Dankesfest, und die Israeliten pilgerten an diesem Tag zum Tempel in Jerusalem, wie sie es zum Passah-Fest und zum Laubhüttenfest taten. weiter lesen >

Begriff und Begreifen

Wer zwei- oder mehrsprachig aufgewachsen ist, weiß, dass es in den verschiedenen Sprachen nicht für jedes Wort eine Entsprechung gibt und dass man gewisse Gedanken nicht bloß nicht übersetzen, sondern in einer andern Sprache nicht einmal denken kann. weiter lesen >

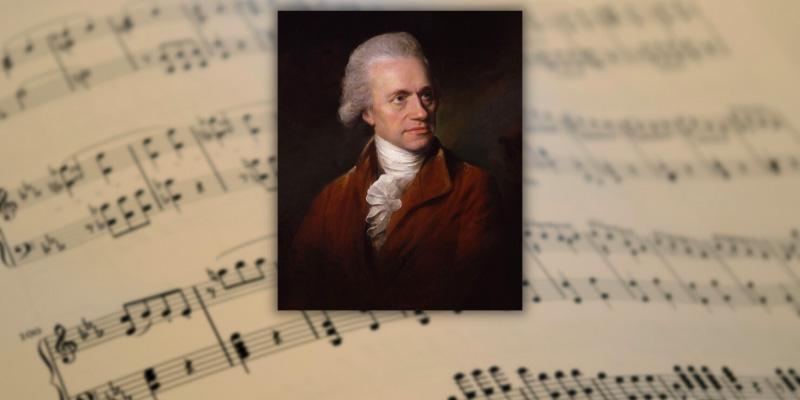

Wilhelm Herschel

Um es gleich vorwegzunehmen: Ja, ich bin mir durchaus bewusst, dass diese meine Einleitung in sich widersprüchlich erscheinen muss. Doch ich vertraue darauf, dass sich der Widerspruch schließlich auflösen und meine Intention sich klären wird. — Der Name Friedrich Wilhelm Herschel ist wohl den meisten bekannt, zumindest jenen, die Kreuzworträtsel lösen. So berühmt dieser Mann aber auch ist, wer er eigentlich war, wissen viele nicht. weiter lesen >

KLEINES LOB DER TORHEIT

Es kommt in jüngster Zeit oft vor, dass sich da und dort die humane Intelligenz über die angeblich künstliche auslässt. Bei beiden Arten der Informationsverarbeitung ist mir immer weniger klar, was man unter ‹Intelligenz› überhaupt versteht. weiter lesen >

QR-Code

Ein QR-Code — Quick-Response-Code (Schnelle-Antwort-Code) — ist eine Art zweidimensionaler Strich-Code (Barcode), der Informationen in Form von schwarzen und weißen Quadraten speichert. Der QR-Code besteht aus einer quadratischen Matrix aus schwarzen und weißen Quadraten oder Punkten, die Module genannt werden und die kodierten Daten binär darstellen. Eine spezielle Markierung in drei der vier Ecken des Quadrats gibt dem Lesegerät die Orientierung des Codes vor. weiter lesen >

Zeitreisen

Was ich behaupte, ist, dass jede Science-Fiction-Autorin und jeder Autor, der beziehungsweise die sich eine Zeitmaschine ausdenkt und sich vorstellt, damit eine Zeitreise zu machen, die Zeit klammheimlich so weiterlaufen lässt, wie sie in Wirklichkeit läuft — und somit schummelt. weiter lesen >

An der Ampel

Wie kann man durch bloßen gesunden Menschverstand darauf kommen, dass mit dem ‹Haar in der Suppe› nicht ein Kopfhaar des Kochs gemeint ist, sondern ein Haarriss in einem Ei? (Siehe ‹Haar und Ei› in ‹Linguistische Amuse-Bouche›, Seite 263.) Wie kann man ahnen, dass so unterschiedliche Wörter wie ‹Garten› und ‹Hort› etymologisch identisch sind und über mehr als ein Jahrtausend die gleiche Bedeutung hatten, und dass Wörter wie das englische ‹much› und das spanische ‹mucho›, ohne den geringsten etymologischen Zusammenhang, rein zufällig fast dasselbe Schriftbild haben und mehr oder weniger bedeutungsgleich sind? weiter lesen >

Giordano Bruno und Alan Turing

Von Zeit zu Zeit werden die schändlichen Verbrechen an Giordano Bruno und an Alan Turing in der Presse, in Reden, in Filmen, Radio- und Fernsehsendungen, in Tagungen und in Kunstwerken angeprangert. Mich hat aber immer etwas daran gestört oder zumindest nicht vollkommen befriedigt — und ich konnte mir nie erklären, was es denn war, was mich an der doch dringend nötigen und überfälligen Denunzierung dieser abscheulichen Staatsdelikte irritierte. — Inzwischen weiß ich, woher mein Gefühl rührt. weiter lesen >

SYNÄSTHESIE — ein semiotischer Zauber

Es gibt ein neurophysiologisches Phänomen, das in geringerem Maße bei allen Menschen vorkommt, bei einigen jedoch besonders stark ausgeprägt ist und sich individuell in sehr verschiedener Weise manifestiert: die Synästhesie, von ‹συναισθάνεσθαι› [synaisthánesthai] (zusammen wahrnehmen, gleichzeitig empfinden). Bei dieser Art der Kognition (bewusste Informationsverarbeitung) werden völlig unabhängige Sinneseindrücke, die in verschiedenen Gehirnarealen verarbeitet werden, mit bereits gemachten Erlebnissen und Erfahrungen gekoppelt, auch wenn es dafür keinen erkennbaren Grund gibt. weiter lesen >

Eine Hand wäscht die andere

Als die Ingenieurinnen und Ingenieure den Touchscreen erfunden hatten und auch für die Texteingabe auf Smartphones nutzen wollten, merkten sie, dass sich Geräte zwar immer kleiner bauen lassen, die Finger der Menschen jedoch gleich dick bleiben, und dass man sich folglich beim Eingeben der Buchstaben dauernd vertippte. weiter lesen >