Die Sprachwissenschaft muss sich in dieser Angelegenheit damit begnügen, ein paar wenige linguistische Fakten zu liefern, um vielleicht Historikerinnen und Historiker, Archäologinnen und Archäologen auf eine Spur zu lenken, die es allerdings wohl kaum ermöglichen wird, etwas anderes als bloße Hypothesen aufzustellen. weiter lesen >

Atelierkonzert 67: 11. Februar 2024, 17:00 — St. Johanns-Vorstadt 16, Basel

Köstliche und kostbare Überraschungen sind nichts Ungewöhnliches in Franziska Badertschers «Atelier-Konzerten», auch in diesem nicht. weiter lesen >

Sei kein Frosch!

Wenn man mit den Fröschen nicht vertraut ist, hat man starke Abneigung, sie zu berühren. Und dennoch ist irgendetwas an ihnen so stark anziehend, dass die Vorstellung entstanden ist, man könne, wenn man den Ekel überwinden würde, den richtigen Frosch sogar zu küssen, vielleicht sogar königlich belohnt werden. weiter lesen >

Ochse und Esel

Wie Ochse und Esel in die Welt kamen. weiter lesen >

Zeitreisen

Was ich behaupte, ist, dass jede Science-Fiction-Autorin und jeder Autor, der beziehungsweise die sich eine Zeitmaschine ausdenkt und sich vorstellt, damit eine Zeitreise zu machen, die Zeit klammheimlich so weiterlaufen lässt, wie sie in Wirklichkeit läuft — und somit schummelt. weiter lesen >

Unter dem halben Mantel der Barmherzigkeit

An einem Tag im Winter sei er am Stadttor von Amiens einem armen, spärlich bekleideten Mann begegnet. Außer seinen Waffen und seinem roten Militärmantel habe er nichts bei sich gehabt, was er dem Bedürftigen hätte geben können. In einer barmherzigen Tat habe er seinen Mantel mit dem Schwert geteilt und eine Hälfte dem Armen gegeben. weiter lesen >

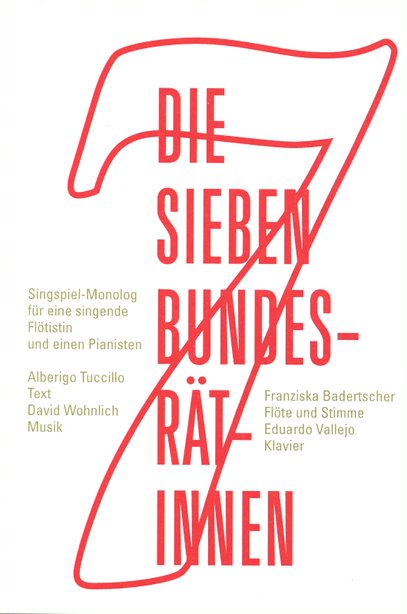

Die sieben Bundesrätinnen

«Die sieben Bundesrätinnen», Singspiel für eine singende Flötistin und einen singenden Pianisten von David Wohnlich nach dem Libretto von Alberigo Tuccillo weiter lesen >

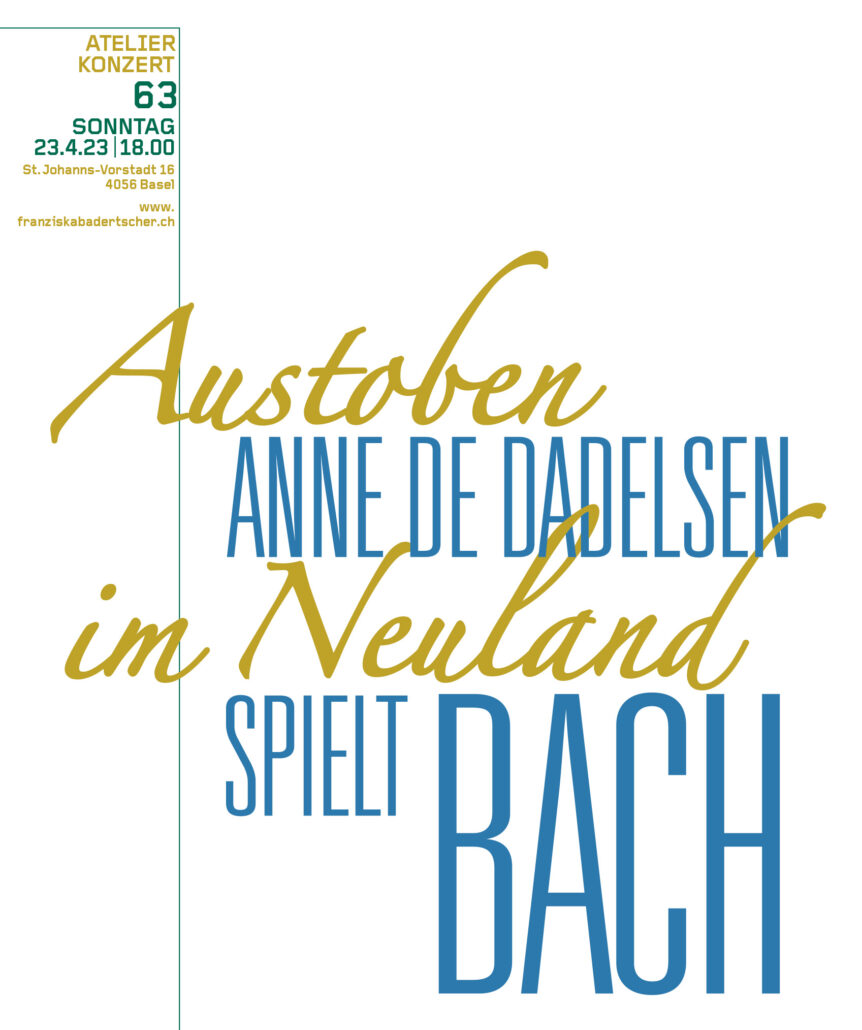

Anne de Dadelsen spielt Bach

Die vor allem als Interpretin zeitgenössischer Musik bekannte Pianistin Anne de Dadelsen hat sich für das ATELIERKONZERT 63, AM SONNTAG, 23. APRIL 2023, 18:00 etwas ausgedacht, was (wie jedes Programm des Ateliers am Rhein) ziemlich überrascht: Dadelsen spielt nicht Anton Webern, György Ligeti, György Kurtág, Mauricio Kagel oder Daniel Weissberg, sondern allein Johann Sebastian Bach.

Ich habe erfahren, dass Dadelsen seit jeher jeden Tag, bevor sie an ihrem aktuellen Programm zu arbeiten beginnt, jeweils eine Stunde lang oder zwei, wie ein Ritual, Bach zu spielen pflegt. weiter lesen >

Wie der geschmückte Baum zu Weihnachten kam

Bereits im 8. Jahrhundert vor Christus gab es in Griechenland da und dort den Brauch, anlässlich verschiedener religiöser Feste einzelne Lorbeer- und Olivenäste oder ganze Sträucher und Bäume mit bunten Stoffbändern zu schmücken und Früchte als Opfergabe für die Götter dranzuhängen. Dieser Brauch, Eiresión genannt — ‹ειρεσιώνη› (geschmückt) —, war weder einer bestimmten Gottheit oder einem bestimmten Ritus zugeordnet noch von klaren Regeln bestimmt. weiter lesen >

Ach wie gut, dass niemand…

Meine älteste Nichte heißt Manon, weil ihre Mutter, meine Schwester, ebenso wie ich Puccini verehrt und dem Kind den Namen der Protagonistin der Oper ‹Manon Lescaut› geben wollte. Obwohl ich Manons Taufpate bin, wurde ich zur Namensfindung nicht beigezogen. Wäre ich jedoch beigezogen worden, wäre meine Zustimmung sicher gewesen. Schließlich sind wir alle glücklich darüber, dass die wunderbare Frau nicht Turandot, Boheme, Tosca oder sogar Butterly heißt.

Manons Katze heißt Nemo, nach dem Trickfilm-Helden der Unterwasserwelt…